放大资金,增加盈利可能

配资是一种为投资者提供杠杆资金的金融服务!

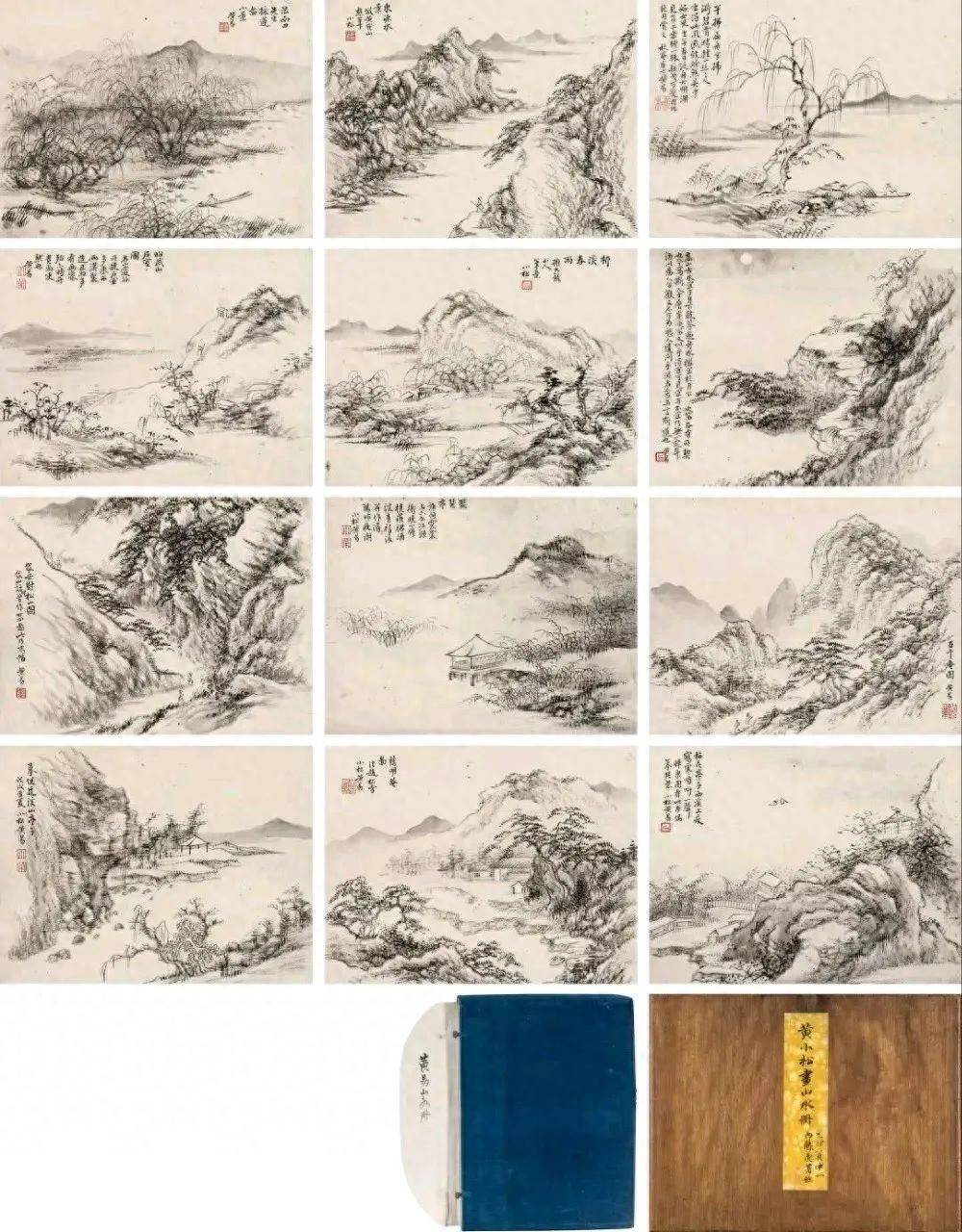

黄易《摹古山水册》以十二开册页的精妙布局,构建了一场跨越时空的艺术对话。这位“西泠八家”之一的篆刻巨匠,将金石学的刚健骨力注入水墨,在摹古与创新的交织中,让山水成为承载文人精神与历史记忆的载体。

黄易以篆刻刀法入画,使山水笔墨自带“金石气”。在仿倪瓒笔意的作品中,他以干笔皴擦山石,线条如刀刻斧凿,既保留倪氏“逸笔草草”的疏朗,又以金石质感赋予画面苍茫古拙的厚重感。这种“刀笔同源”的实践,将传统山水画的柔美笔触转化为刚健骨力,恰似其篆刻中“以刀代笔”的哲学延伸——画中山石不再是自然景物的简单再现,而是金石铭文般的文化符号。

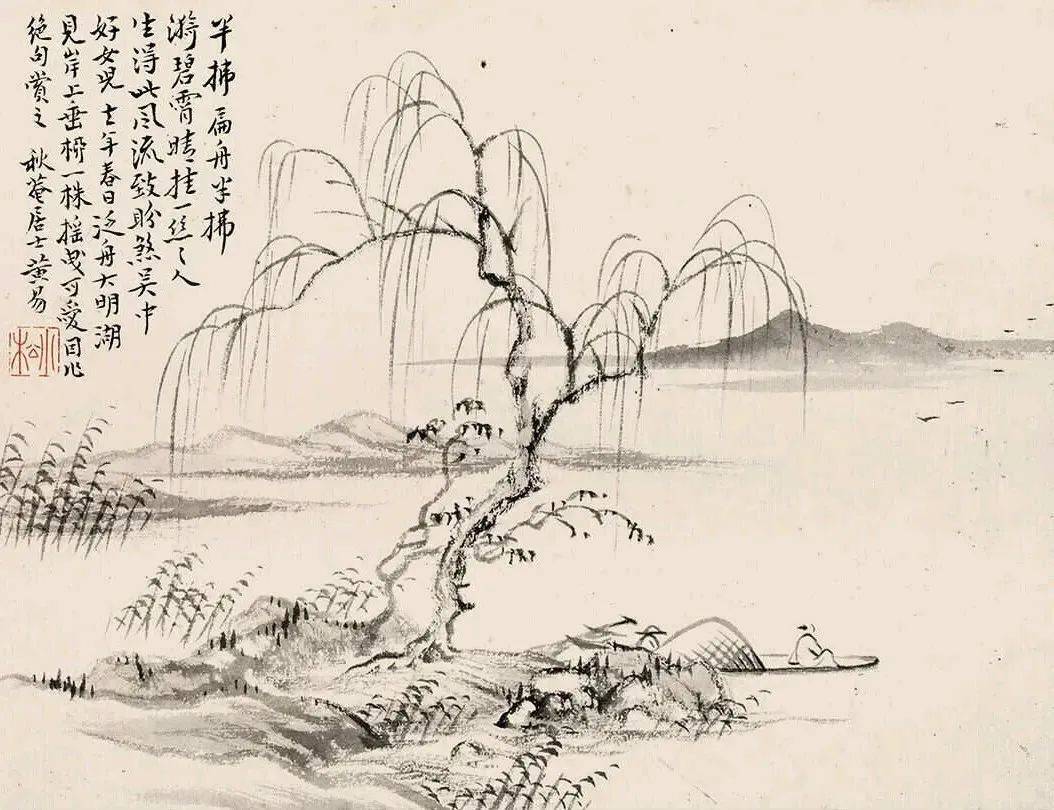

册页中大量以诗词为主题的创作,展现了黄易“以画解诗”的独特能力。如写柳永词意的作品,他以秋日垂柳、远山流水构建画面,却以留白处暗藏“杨柳岸晓风残月”的意境,让观者从视觉中“听”到词人的离愁别绪。这种“诗画共生”的实践,不仅是对文人画“诗中有画”传统的继承,更以金石笔意赋予传统诗意新的生命——画中的柳枝如篆刻线条般刚劲,却因墨色晕染而柔中带刚,恰似文人外柔内刚的精神写照。

黄易的“摹古”实为“以古开今”。在临摹王蒙《九峯草堂图》时,他保留了元代山水“繁密体”的构图,却以干笔淡墨弱化色彩,强化山石的体积感与层次感,使画面在古意中透出清新。这种“摹其形更得其神”的实践,暗含黄易对传统山水画体系的解构与重构——他以金石考据家的严谨态度临摹古法,却以艺术家的创造力赋予其当代性,让摹古成为连接历史与当下的桥梁。

十二开册页虽尺幅不大,却通过留白、虚实对比营造出深远意境。如以唐人诗意创作的作品,近景仅绘荒冈筠石,远景以淡墨晕染春水,留白处似有江声浩荡,让观者在方寸间窥见天地之阔。这种“小中见大”的构图,既是黄易对南宋“马一角”“夏半边”边角式构图的继承,更以其金石笔意赋予画面“以简驭繁”的哲学深度——画中的每一笔、每一墨,皆如篆刻中的刀痕,精简却充满力量。

诚利和提示:文章来自网络,不代表本站观点。