放大资金,增加盈利可能

配资是一种为投资者提供杠杆资金的金融服务!

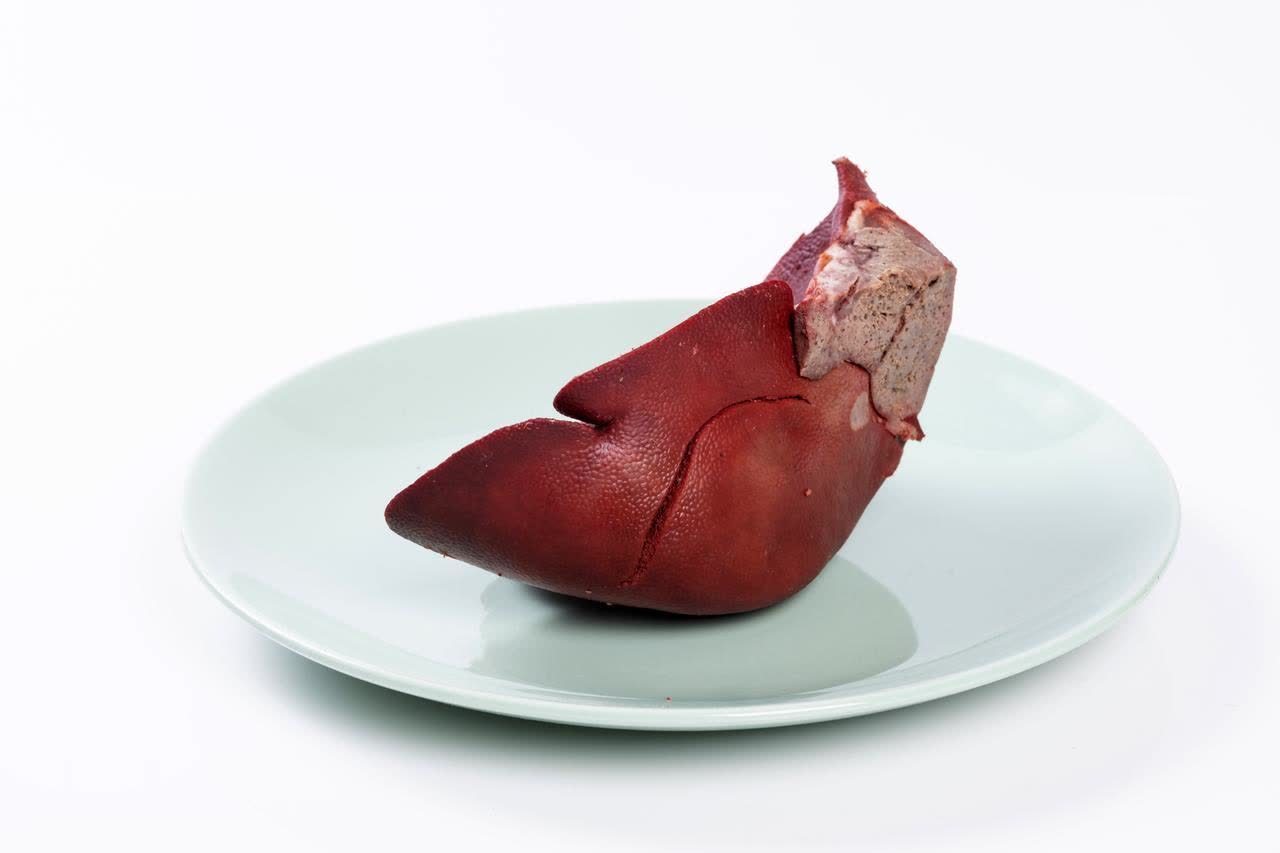

猪肝这个在餐桌上时常被忽略的食材,最近又重新引起了不少人的兴趣。作为医生,我其实并不意外。

很多人一听到动物内脏就皱眉头,觉得“油腻”“胆固醇高”“吃了长斑”,但真要细讲起来,猪肝在医学营养上的价值,远比你想象得丰富。

我们做过不少临床观察,也查阅了大量研究,结果显示:适量摄入猪肝的人群,确实可能从中收获6方面的健康益处。这并不意味着可以无节制地吃,更不能当作“包治百病”的灵丹妙药。关键是要懂它、会吃它、吃对它。

我先说最直观的一个变化,有些人长期有头晕、乏力、脸色苍白的情况,怎么补都不见好,检查一看是轻度贫血。

我们在门诊给这类人群调整了饮食结构,里头就加上了猪肝,每周两次,连续吃两个月,再复查,血红蛋白水平平均提升了12克每升。

这不是个例,是我们观察了近百人的结果。猪肝里有丰富的血红素铁,这是最容易吸收的铁形式,和植物来源的非血红素铁比起来,吸收率高出三倍以上。

特别是对于女性、青少年、素食者来说,很多人摄入的铁根本不够,长期缺铁,就算不发展成贫血,也会有注意力不集中、免疫力低、怕冷这些表现。

再说个你可能没想到的,猪肝里维生素A的含量极高,每100克猪肝大约含有6500微克。这是什么概念呢,成年人的每日推荐摄入量是700到800微克,一小块猪肝就能满足整整一个星期的需求。

维生素A不是只保眼睛,它跟皮肤修复、上皮细胞再生、免疫系统激活都有关系。我们在门诊看皮肤干燥、夜盲、角膜干涩的患者,很多都缺维生素A。

一位35岁的司机,晚上看不清路,经常觉得眼前一片黑,检查排除眼底病变,结果是维生素A严重不足。配合营养干预后,视力明显改善。猪肝在这方面的作用,是其他食物很难替代的。

还有一点值得一提,猪肝富含维生素B族,尤其是B2、B6、B12。这一类维生素在体内不储存,很容易缺,缺了以后可能出现口角炎、舌头发红、烦躁易怒、手脚麻木这些症状。

我们在一项2023年发表于《中华临床营养杂志》的研究中看到,每天摄入50克动物肝脏的中老年人,其神经退行性疾病的发病率比普通人群低了18%。这和它的维生素B12含量高度相关。脑子迟钝、反应慢,有时候不是老了,是脑神经营养不够。

你可能还听说过,吃猪肝能“养肝”。这个说法要分开看。从中医角度讲,肝主疏泄,肝藏血,所以以形补形。但从现代医学来看,猪肝确实含有胆碱,这种物质在肝细胞代谢脂肪、修复肝损伤中起到了重要作用。

2024年一项来自广州南方医科大学的实验研究发现,胆碱摄入量充足的小鼠,其肝脏脂肪沉积明显减少,说明胆碱参与了脂代谢通路的调节。

对于有轻度脂肪肝、肝酶轻微升高的人群来说,适量摄入猪肝,加上控制饮酒、规律作息,肝功能恢复得更快。

说到肝脏,很多人担心猪肝是不是“有毒”。我得明确讲,正规的屠宰环节会确保动物肝脏无病毒、无残留、无寄生虫,而且猪肝本身并不是毒素的储藏库,它是代谢器官,不是储存器官。

真正有毒的是你没煮熟的那一口。猪肝一定要彻底煮熟,不能有血水,特别是孕妇和免疫力低的人群要格外注意。别把锅里那点草率,当成了食物本身的错。

我们还观察到,猪肝中锌和硒的含量也不低,这两个微量元素在抗氧化、抗感染、调节免疫方面作用非常突出。

锌不足会导致味觉减退、伤口愈合慢,硒缺乏则和甲状腺功能异常、慢性疲劳密切相关。2023年国家营养健康监测数据显示,我国东部沿海城市人群中,有超过42%的人群锌摄入不足,尤其是老年人和儿童。猪肝作为动物性来源的锌和硒补充途径,吸收率远远高于植物性来源。

还有个冷门但很重要的点,猪肝富含叶酸。这个营养素常被误以为只有孕妇才需要,其实不然。叶酸在体内参与DNA合成、红细胞生成、神经递质代谢,对所有人都重要。

我们在基层医院做过筛查,30岁以上的成年男性中有接近30%叶酸摄入不足,而长期叶酸缺乏会增加心脑血管疾病、阿尔茨海默症的风险。猪肝是天然叶酸的重要来源,比起靠吃保健品,食补更稳定、风险更低。

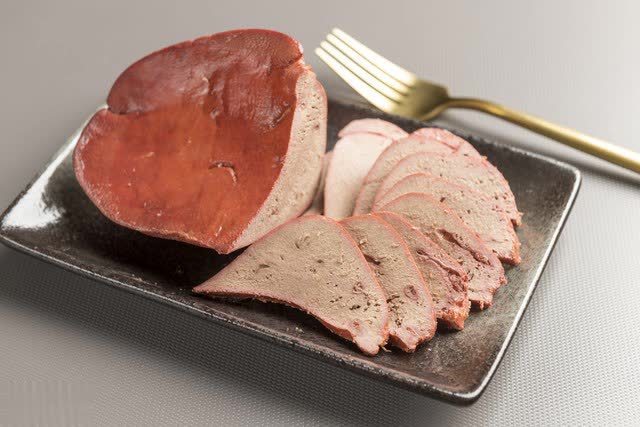

讲到这里,你应该发现了,猪肝的确不是一个简单的食材。它是营养密度极高的器官肉,小小一块,包含了铁、锌、硒、维生素A、B族、叶酸、胆碱等多种关键营养。每周吃一次到两次,每次控制在50克左右,是我在临床上经常推荐的量。别看它便宜,作用实打实。

不是所有人都适合大量吃猪肝。比如高尿酸人群、痛风患者、严重肾功能异常者,他们需要对嘌呤摄入格外控制。还有些人吃猪肝后容易上火、长口疮,这可能和体质相关,也可能是吃多了。适量、规律、搭配均衡,是关键。

我们不能陷入“猪肝有益就多多益善”的思维,也不能因为过去一些片面的说法就把它一棍子打死。医学从来不是非黑即白的领域,每一种食物的价值都要放在具体人群、具体需求上来看。猪肝的重新被关注,不是因为它变得更神奇了,而是我们终于开始重新认识它了。

参考文献:

1. 《中华临床营养杂志》2023年第29卷第6期

2. 《中国食品卫生杂志》2024年第36卷第3期

3. 《中国现代医学杂志》2024年第34卷第9期

声明:文章内容仅供参考,故事情节纯属虚构,意在科普健康知识,如有身体不适请线下求医。

诚利和提示:文章来自网络,不代表本站观点。